共计 7152 个字符,预计需要花费 18 分钟才能阅读完成。

(2021)最高法知民终1353号 因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷判决深度分析

判决要点速览

本案是一起典型的因商业竞争引发的、发生在上市公司配股融资关键节点的知识产权诉讼,最终演变为对“恶意诉讼”的界定之争。案件的核心在于,权利主张方(湖南某生物资源公司)在配股上市公司(桂林某生物科技公司)配股审核前夕提起专利侵权诉讼并向证监会举报,待对方配股计划受阻后又撤回起诉。最高法二审维持原判,驳回了配股上市公司关于恶意诉讼的损害赔偿请求。

本案的核心裁判要点在于:

- 审慎谦抑原则: 法院在认定恶意诉讼时秉持高度审慎的态度,明确不能简单以维权诉讼的败诉或撤诉结果,反向推定提起诉讼的行为具有恶意。

- “混合动机”的考量: 即便起诉方可能兼具“正当维权”与“打击竞争对手”的复杂动机,但只要其诉讼本身具备初步的事实与权利基础(如持有有效专利、被告系销售同类产品的竞争者),就难以仅凭其动机推断为恶意诉讼。

- 程序性行为的“安全港”: 向监管机构举报、提起管辖权异议、申请证据保全、乃至最终撤诉,均被视为当事人行使法定诉讼权利的行为,本身不构成认定恶意的直接依据。

一、诉讼参与人与案件全局概览

1.1 角色介绍

- 【配股上市公司】: 桂林某生物科技公司 – 本案上诉人(一审原告),原专利侵权诉讼(3843号案)的被告。

- 【权利主张方】: 湖南某生物资源公司 – 本案被上诉人(一审被告),原专利侵权诉讼(3843号案)的原告和专利权人。

1.2 案情速览

本案的根源是两家在罗汉果提取物领域存在竞争关系的企业之间的博弈。

- 商业背景:【配股上市公司】是一家A股上市公司,于2018年3月启动配股融资计划。

- 技术与权利背景:【权利主张方】持有一件名为“一种适用于工业生产的罗汉果提取物的制备方法”的发明专利(下称“涉案专利”),且该专利在被【配股上市公司】多次提起无效宣告请求后,始终维持有效,权利基础相对稳定。

- 冲突爆发:在【配股上市公司】的配股申请获得证监会受理后,【权利主张方】于2018年7月13日对前者提起专利侵权诉讼(即3843号案)。紧接着,在证监会即将审核配股申请的前夕,【权利主张方】向证监会递交举报信,披露了该诉讼。

- 核心争议:此举直接导致【配股上市公司】的配股审核被“取消”,推迟了约三个月。在配股计划最终通过后不久,【权利主张方】以无法获得关键证据为由,于2019年5月20日 主动撤回了该专利侵权诉讼。

- 诉讼升级:【配股上市公司】认为【权利主张方】的系列操作,其真实目的并非维权,而是利用诉讼和举报作为商业工具,恶意阻碍其融资进程,给其造成了巨大损失。因此,提起了本案“因恶意提起知识产权诉讼损害责任”之诉,索赔150万元。

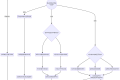

1.3 可视化分析:案件脉络与关系图示

1.3.1 各方实体法律关系图:

1.3.2 案件关键节点时间线:

阶段一:配股启动与诉讼狙击 (2018)

阶段二:原专利诉讼的程序与终结 (2019)

阶段三:恶意诉讼反诉的审理 (2020-2023)

1.3.3 诉讼程序与策略流程图:

二、法院归纳的争议焦点

本案二审阶段的核心争议焦点非常明确和集中:【权利主张方】提起3843号案专利侵权诉讼的行为,是否构成因恶意提起知识产权诉讼。

要回答这个问题,法院实质上是围绕恶意诉讼的四个构成要件进行审查:

- 客观行为:是否提起了诉讼?(本案无疑是)

- 主观恶意:起诉时是否明知其诉讼“明显缺乏权利基础或事实根据”?

- 损害后果:是否给对方造成了实际损害?

- 因果关系:该诉讼行为与损害后果之间是否存在直接因果关系?

三、核心要旨、原则提炼

- [恶意诉讼认定原则]:审慎与谦抑。法院明确指出,为保护合法的诉权,不能苛求当事人在起诉时就确保最终胜诉,必须审慎区分“合理败诉”与“恶意诉讼”,否则会不当限制权利人行使诉权。

- [权利基础的判断标准]:“明显缺乏”标准。判断是否构成恶意诉讼,关键不在于起诉方最终是否胜诉,而在于其提起诉讼时是否“明显缺乏权利基础或事实根据”。只要其诉讼具有“初步的事实和法律依据”,就不能轻易认定为恶意。

- [主观恶意的证明]:明知标准。只有在起诉人“明知”其缺乏权利基础、事实根据,或者“明知”被诉侵权人不构成侵权的情况下,仍然提起诉讼,才可能被认定为具有主观恶意。

- [混合动机的豁免]:不因动机不纯而否定行为正当性。法院承认商业竞争对手之间可能存在“打击竞争对手”的复杂动机,但只要起诉行为本身具有正当的维权基础,就不宜仅凭动机推断其为恶意诉讼。

- [程序性行为的定性]:行使法定权利的豁免。当事人有权选择起诉时间、提交证据、举报以及撤诉。这些行为本身是法律赋予的程序性权利,难以仅凭这些行为来认定起诉的目的就是侵害他人利益。

四、法院判决逻辑深度拆解

最高法二审全面、系统地阐述了不认定本案构成恶意诉讼的理由,其逻辑层层递进,对一审判决的结论予以了支持和深化。

争议焦点: 【权利主张方】提起专利侵权诉讼是否构成恶意诉讼

各方主张与核心证据:

- 【配股上市公司】(主张恶意):

- 时机可疑:在配股审核前夕精准“狙击”,其后又迅速撤诉,行为模式不符合正常维权逻辑。

- 目的不纯:真实目的并非维权,而是利用诉讼阻碍配股融资,属于滥用诉权。

- 怠于诉讼:在诉讼过程中并未积极举证,最终以证据不足为由撤诉,印证其起诉的虚假性。

- 【权利主张方】(否认恶意):

- 权利基础稳固:涉案专利合法有效,且多次经受住了无效宣告程序的考验。

- 侵权具有可能性:【配股上市公司】是同业竞争者,生产销售同类高纯度产品,极有可能使用了涉案专利方法。

- 撤诉有因:方法专利侵权举证困难,在申请证据保全、现场勘验未获法院支持后,为避免败诉风险而撤诉,是理性的诉讼策略。

- 举报合法:上市公司有信息披露义务,其举报内容属实,是行使正当权利。

基于证据认定的相关事实:

- 【权利主张方】的涉案专利权合法有效。

- 【权利主张方】在起诉前,确实实施了购买对方产品并进行比对的初步调查行为。

- 【权利主张方】向证监会举报信的内容,主要是披露了存在专利诉讼这一客观事实,并未被认定为捏造事实。

- 【权利主张方】确实在庭前会议后、开庭前申请了证据保全和现场勘验,在未获准许后,才申请撤诉。

- 【配股上市公司】的配股审核确实因举报而被推迟。

关键步骤分析:

- 法律适用与逻辑推理 (要旨应用):

- 第一步:审查权利基础(是否“明显缺乏”?)

- 最高法首先审查【权利主张方】起诉时是否具备初步依据。结论是具备。

- 论证:①【权利主张方】手握一件经过无效宣告程序考验的有效发明专利,这是最核心的权利基础。②被告【配股上市公司】是其商业竞争对手,且确实在生产销售同类产品。③起诉前进行了产品购买和检测等初步调查。

- 结论:基于这三点,法院认为其起诉“有初步的事实和法律依据”,并非“毫无法律和事实依据的盲目诉讼”。这就排除了恶意诉讼构成要件中“明显缺乏权利基础”这一条。

- 第二步:审查主观意图(是否“明知”而为之?)

- 最高法接着分析【权利主张方】的行为是否能证明其主观恶意。结论是难以认定。

- 论证:

- 关于“混合动机”:法院坦承,作为商业竞争对手,起诉动机可能很复杂,既有维权成分,也可能有打击对手的意图。但法院适用**[混合动机的豁免]要旨,指出不能仅凭动机推断行为性质**,关键还是要看行为本身是否在法律框架内。

- 关于“诉讼行为”:法院将起诉、向证监会举报、最终撤诉等一系列行为,定性为行使法定程序性权利。根据**[程序性行为的定性]**要旨,这些行为本身是中性的,不能直接等同于恶意。特别是撤诉,法院认为是当事人对自身诉权的合法处分。

- 结论:【配股上市公司】提供的时机、动机等间接证据,不足以证明【权利主张方】在起诉时**“明知”其主张无法成立**。

- 第三步:对举报行为的单独评价

- 最高法认为,举报行为本身不违反法律规定。

- 论证:根据《证券法》,上市公司有及时、准确披露重大诉讼的义务。【权利主张方】作为知情方,向监管机构反映该信息,内容基本属实,并非“捏造事实、无中生有”。法院甚至指出,【配股上市公司】在收到起诉状前未披露“事出有因”,而【权利主张方】在立案后举报也“难言明显不当”,对双方行为给予了中立性评价。

- 第一步:审查权利基础(是否“明显缺乏”?)

- 对各方主张的回应:

- 对于【配股上市公司】主张的“时机巧合论”,法院以“诉讼具有初步依据”和“混合动机不能等同于恶意”予以回应。

- 对于其主张的“怠于诉讼论”,法院采纳了【权利主张方】关于方法专利举证难、申请证据保全未果后撤诉的解释,认为这是合理的诉讼策略选择。

对一审判决的评价:

最高法二审完全认同一审判决的结论,即驳回【配股上市公司】的全部诉请。但二审判决在说理上更为深入和系统,不仅确认了一审认定的事实,更从诚信原则、诉权保护、恶意诉讼认定标准等层面,提炼出更具指导意义的法律原则(如审慎谦抑原则、混合动机理论等),使得判决的理由更加充分和具有说服力。一审判决侧重于构成要件的逐一比对和否定,而二审判决则上升到了法律原则和价值导向的高度。

小结:

- 法院最终认定【权利主张方】的行为不构成恶意诉讼,其核心论证关键在于:只要起诉时具备了“有效的权利”和“初步的侵权事实根据”,即便后续行为(如举报、撤诉)带有明显的商业竞争目的,也不能轻易否定其起诉行为本身的正当性。

五、最终判决结果

驳回上诉,维持原判。

一审判决结果为驳回【配股上市公司】的全部诉讼请求。二审维持了该结果,本判决为终审判决。

六、案件金额汇总分析

6.1 原告诉请金额及对应证据:

- 经济损失:100万元。主张是因配股发行推迟三个月,导致的募集资金利息损失。

- 合理费用:50万元。包括为应对原专利侵权诉讼、证监会核查以及提起本案恶意诉讼所支付的律师费等。

- 支持证据:提供了与律师事务所签订的代理合同及付款发票。

6.2 案件审理支出:

- 一审案件受理费:18,300元,由【配股上市公司】负担。

- 二审案件受理费:18,300元,由【配股上市公司】负担。

6.3 最终判赔金额、理由及支持的证据:

- 最终判赔金额:0元。

- 理由:由于法院认定【权利主张方】的行为不构成恶意诉讼这一侵权行为,因此【配股上市公司】的全部赔偿请求失去了前提基础。法院在一审和二审中均未对损失的具体数额和因果关系进行深入评述,因为在侵权行为不成立的阶段,就已经阻断了后续的审理逻辑。

七、笔者点评

本案判决对专利实务工作具有以下几点重要启示:

- 恶意诉讼反诉的门槛极高,不应作为常规反制工具。 判决明确传递了一个信号:只要权利人持有合法有效的知识产权,且针对的是存在竞争关系的经营者,其提起的侵权诉讼就很难被认定为恶意。企业在遭遇诉讼时,应将主要精力聚焦于案件本身的实体抗辩(如不侵权、现有技术、无效宣告等),而非寄望于通过恶意诉讼反诉来“翻盘”或索赔。

- 诉讼策略的“灰色地带”得到司法默认。 在商业竞争中,选择在对手融资、上市等关键节点提起诉讼,并配合向监管机构、投资方等进行信息披露,是一种客观存在的商业竞争策略。本案判决表明,只要这些行为本身在法律程序框架内(诉由有初步依据、举报内容基本属实),法院倾向于将其视为合法的权利行使,而不追究其背后的商业动机。

- 对方法专利权人而言,撤诉是风险管理的重要选项。 方法专利侵权本就存在“举证难”的天然困境。本案中,权利人在申请证据保全等措施未果后选择撤诉,被法院认定为合理的诉讼策略。这启示专利权人,在没有十足把握的情况下,利用诉讼启动初步交涉,若后续发现举证障碍难以逾越,适时撤诉可以避免败诉判决可能带来的负面影响(如被诉方可能以此宣传),且被认定为恶意的风险较低。

- 上市公司应建立重大诉讼的预期管理与主动披露机制。 本案的导火索是诉讼信息披露。对于上市公司或拟上市公司而言,不应被动等待法院送达或对手举报。应建立风险预警机制,对于潜在的、可能性较高的重大诉D讼,适时进行风险提示性公告,掌握信息披露的主动权,可以有效降低类似“突袭”带来的市场冲击和监管问询压力。

附录

1.3.1 各方实体法律关系图:

graph TD

subgraph "商业竞争与权利基础"

A["【权利主张方】<br>持有涉案方法专利"]

B["【配股上市公司】<br>销售同类产品<br>启动配股融资"]

A -- "互为竞争对手" --- B

end

subgraph "核心争议行为链"

C["提起专利侵权诉讼<br>(3843号案)"]

D["向证监会举报<br>披露诉讼信息"]

E["配股审核被推迟"]

F["主动撤回专利诉讼"]

A -- "起诉" --> C

C -- "针对" --> B

A -- "举报" --> D

D -- "影响" --> E

E -- "作用于" --> B

A -- "在配股通过后" --> F

end

subgraph "恶意诉讼反诉"

G["提起恶意诉讼损害赔偿之诉"]

B -- "起诉" --> G

G -- "被告为" --> A

end

1.3.2 案件关键节点时间线:

阶段一:配股启动与诉讼狙击 (2018)

timeline

title 阶段一:配股、诉讼与举报

section 配股融资启动 (历时约4个半月)

🔵 2018年3月30日 : 【配股上市公司】<br>发布配股预案

🔵 2018年5月9日 : 配股申请<br>获证监会受理: 历时1个月9天

section 诉讼与举报 (历时约1个月)

🔴 2018年7月13日 : 【权利主张方】<br>提起专利侵权诉讼<br>(3843号案): 历时2个月4天

🔴 2018年8月7日 : 【权利主张方】<br>向证监会发出举报信: 历时25天

section 配股审核受阻 (历时约3个月)

🔵 2018年8月16日 : 证监会公告<br>定于8月20日审核

🔴 2018年8月17日 : 证监会公告<br>取消对【配股上市公司】的审核: 历时1天

🔵 2018年9月3日 : 【配股上市公司】<br>才收到侵权案起诉状<br>(晚于举报和审核取消): 历时17天

🔵 2018年11月19日 : 配股申请<br>经再次审核后获通过: 历时3个月2天

阶段二:原专利诉讼的程序与终结 (2019)

timeline

title 阶段二:原专利诉讼的程序与终结

section 管辖权异议 (历时约4个半月)

🟢 2018年9月10日 : 【配股上市公司】<br>就3843号案<br>提出管辖权异议

🔵 2019年1月23日 : 湖南高院终审裁定<br>驳回管辖权异议: 历时4个月13天

section 撤诉终结 (历时约4个月)

🔵 2019年4月30日 : 3843号案<br>召开庭前会议

🔴 2019年5月20日 : 在配股完成后<br>【权利主张方】<br>主动申请撤诉: 历时20天

🔵 2019年5月21日 : 法院裁定准许撤诉: 历时1天

阶段三:恶意诉讼反诉的审理 (2020-2023)

timeline

title 阶段三:恶意诉讼反诉的审理

section 一审阶段 (历时约9个月)

🟢 2020年3月27日 : 【配股上市公司】<br>提起本案<br>诉请对方恶意诉讼

🔵 2020年12月29日 : 长沙中院一审判决<br>驳回全部诉讼请求: 历时9个月2天

section 二审终审阶段 (历时约2年1个月)

🟢 2021年7月13日 : 【配股上市公司】<br>上诉至最高法

🔵 2023年8月10日 : 最高法二审判决<br>驳回上诉,维持原判: 历时2年28天

1.3.3 诉讼程序与策略流程图:

flowchart BT

subgraph Malicious_Litigation_Suit["恶意诉讼损害赔偿之诉 (本案)"]

A1["【配股上市公司】<br>向长沙中院起诉"]

B1["长沙中院一审<br>判决驳回诉请"]

A2["【配股上市公司】<br>上诉至最高法"]

B2["最高法二审<br>判决维持原判"]

end

subgraph Original_Patent_Suit["原专利侵权诉讼 (3843号案)"]

P1["【权利主张方】<br>向长沙中院起诉"]

D1["【配股上市公司】<br>提出管辖权异议"]

C1["长沙中院<br>裁定驳回异议"]

D2["【配股上市公司】<br>上诉至湖南高院"]

C2["湖南高院<br>终裁维持原裁定"]

P2["【权利主张方】<br>主动撤诉"]

C3["长沙中院<br>裁定准许撤诉"]

end

P1 --> D1

D1 --> C1

C1 --> D2

D2 --> C2

C2 -- 程序回到一审 --> P2

P2 --> C3

A1 --> B1

B1 --> A2

A2 --> B2

附图提示词

附图 1:

要求:基于粉彩介质的、高对比度的、强调情绪捕捉的新闻速写风格

一间光线昏暗的董事会会议室,聚焦于一张棋盘。棋盘格上交织着专利权利要求书的线条和股票K线图。一只手将一枚刻有“专利诉讼”字样的黑色国王棋子,移动到另一枚刻有“IPO配股”字样的白色城堡棋子前,形成将军之势。棋盘旁散落着法律文件和一份证监会的函件。整个画面采用新闻纪实风格,色调冷峻,高对比度光影突显出紧张的博弈氛围。 --ar 16:9 --style raw

附图 2:

要求:基于粉彩介质的、高对比度的、强调情绪捕捉的新闻速写风格

一扇紧闭的、象征着“恶意诉讼”认定的古老石门,门槛极高。门楣上刻有“审慎谦抑原则”的字样。门槛由两块巨石构成,分别刻着“权利基础”和“事实根据”。一个人(原告)在门前,用尽全力试图搬动一块写着“混合动机”的石头去冲击大门,但石头相比巨大的门槛显得微不足道。画面采用仰视角度,突出法律原则的庄重和不可动摇,色调沉稳。 --ar 16:9 --style raw

附图 3:

要求:基于粉彩介质的、高对比度的、强调情绪捕捉的新闻速写风格

一幅寓意图。一面巨大的、由“实体抗辩”和“无效宣告”两部分组成的坚固盾牌,正成功地抵挡住一支象征“恶意诉讼反诉”的脆弱箭矢,箭矢在撞击中断裂。盾牌背后,是一家现代化工厂的剪影,正在平稳运行,象征着企业经营未受干扰。整个画面构图稳定,传达出一种坚实、可靠、策略清晰的感觉。 --ar 16:9 --style raw